Welche 3D-Drucker eignen sich für ein Makerspace?

3D-Druck im Makerspace – Ideen zum Anfassen

Was, wenn aus einer Idee in wenigen Stunden ein greifbares Objekt wird? 3D-Druck macht genau das möglich. In Makerspaces entstehen Prototypen, Modelle und kreative Objekte – von einfachen Schülerprojekten bis zu komplexen Designideen. Ob Kunststoff, Harz oder Pulver: Die Vielfalt der Technologien eröffnet unzählige Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. 3D-Druck verbindet Kreativität mit Technik und macht abstrakte Konzepte fassbar und erlebbar. Jedes Makerspace wird so zum Ort, an dem Ideen Form annehmen und Lernen, Forschen und Gestalten Hand in Hand gehen.

Ob mit oder ohne Vorerfahrung in additiven Verfahren: In diesem Artikel erfahren Lehrkräfte und technische Betreuer Wissenswertes zur Auswahl und zum Einsatz von 3D-Druckern in Makerspaces – inklusive Checkliste.

Welche Voraussetzungen braucht ein Makerspace für 3D-Drucker?

Verschiedene Voraussetzungen sollten erfüllt sein, um einen 3D-Drucker erfolgreich im Makerspace einzusetzen. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, lautet: Wer wird den 3D-Drucker nutzen? Während sich für Anfänger und Schulklassen einfache, robuste Geräte mit intuitiver Bedienung eignen, können Fortgeschrittene Maschinen für präzisere und komplexere Druckvorgänge einsetzen. Ebenso beeinflusst die Druckhäufigkeit die Auswahl. Wer nur gelegentlich druckt, kann die Ausstattung anders planen als jemand, der einen Dauerbetrieb gewährleisten muss.

Der Raum muss ausreichend Platz, eine stabile Stromversorgung und eine gute Belüftung bieten. Für Filamente ist eine trockene Lagerung wichtig; feuchte Materialien müssen ggf. vor dem Druck getrocknet werden. Einige Drucker, wie die von Bambu Lab verfügen dazu über eine Materialstation mit aktiver Trocknungsfunktion.

In puncto Sicherheit sind Brandschutzmaßnahmen, Absauggeräte (insbesondere bei Harzdruckern) sowie eine sachgerechte Lagerung von Harzen und Hilfsmitteln unerlässlich. Zudem erfordert der Betrieb Software- und Materialkenntnisse: CAD-Kompetenzen, Schulungen und Wissen über Druckverfahren sind Grundvoraussetzungen. Schließlich müssen Budget und Wartung berücksichtigt werden – von Anschaffungs- und Betriebskosten bis hin zu Ersatzteilen und Serviceintervallen.

Welche 3D-Druckverfahren sind im Makerspace relevant?

Beim 3D-Druck werden Bauteile schichtweise aufgebaut, wobei sich die Verfahren je nach Art der Materialverarbeitung unterscheiden: Beim Schmelzen werden Kunststoffe oder Metalle erhitzt und Schicht für Schicht extrudiert, beim Härten verfestigen sich flüssige Harze durch Licht oder Laser, und beim Sintern verschmelzen Pulverpartikel durch Hitze zu festen Strukturen. Diese unterschiedlichen Ansätze bestimmen die Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche der Verfahren.

Für den Einsatz in Makerspaces bietet sich das Verfahren des FDM/FFF-Drucks an (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication). Dabei wird Kunststofffilament geschmolzen und schichtweise aufgetragen. Vorteile sind die große Materialvielfalt – von PLA und ABS bis zu technischen Filamenten – sowie geringe Betriebskosten und einfacher Materialwechsel. Moderne Geräte bieten hohen Bedienkomfort durch Auto-Leveling, Filamentsensoren und Touchscreens. Eine große Community sorgt für Austausch und Support.

Die anderen 3D-Druckverfahren sind für den Einsatz in Makerspaces nicht so gut geeignet, da sie in der Handhabung schwieriger oder für den professionellen Einsatz gemacht sind. Sie sollen hier aber der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

SLA-Drucker (Stereolithografie) arbeiten mit flüssigem Harz, das durch Laser punktgenau gehärtet wird. Sie bieten eine sehr hohe Detailtreue, erfordern aber Nachbearbeitung und sorgfältigen Umgang mit dem Harz – insbesondere in schulischen Umgebungen ist die Handhabung wegen Kontaminations- und Entsorgungsrisiken kritisch.

SLS-Drucker (Selektives Lasersintern) nutzen Pulvermaterialien, die durch einen Laser verschmolzen werden. Sie ermöglichen Bauteile in Industriequalität, sind jedoch aufgrund hoher Investitions- und Betriebskosten vor allem im professionellen Bereich verbreitet.

Weitere Verfahren wie DLP (Digital Light Processing) – ähnlich der SLA-Technik, aber mit Projektor anstelle eines Lasers – oder Multijet-Fusion (MJF), bei dem feines Pulver mit Bindemitteln und Wärme verarbeitet wird, erweitern das Spektrum der additiven Fertigung.

Daneben existieren spezialisierte Technologien wie Binder Jetting, Material Jetting oder EBM (Electron Beam Melting), die vor allem in der industriellen Serienfertigung, im Prototypenbau oder in der Medizintechnik Anwendung finden.

Warum Bambu Lab FDM/FFF-Drucker ideal für Makerspaces sind

Bambu Lab FDM/FFF-Drucker sind ideal für den Einsatz in Makerspaces, da sie leistungsfähig und einfach zu handhaben sind. Ihre hohe Druckgeschwindigkeit ermöglicht schnelle Prototypenzyklen und damit effizientes Arbeiten in gemeinschaftlichen Projekten. Der automatisierte Materialwechsel reduziert den manuellen Aufwand deutlich – ein großer Vorteil in offenen Werkstattumgebungen, in denen häufig unterschiedliche Materialien und Farben zum Einsatz kommen. Die kompakte Bauweise der Geräte spart wertvollen Raum, während ihre wartungsarme Konstruktion den Betreuungsaufwand für Betreiber gering hält. Hinzu kommt eine große Community mit zahlreichen Video-Tutorials, die den Einstieg erleichtern und bei Problemen schnelle Hilfe bieten. Da Bambu Lab Drucker zudem viele Filamenthersteller unterstützen, bleibt die Materialwahl flexibel und kosteneffizient – ein weiterer Pluspunkt für vielfältige und kreative Anwendungen im Makerspace.

Warum Ultimaker FDM/FFF-Drucker perfekt für Bildungseinrichtungen sind

Ultimaker FDM/FFF-Drucker eignen sich hervorragend für Bildungseinrichtungen, da sie speziell auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind. Sie lassen sich einfach in bestehende Schulnetzwerke integrieren. Ihre robuste Plattform gewährleistet langlebigen Betrieb auch bei intensiver Nutzung durch Schülergruppen. So können Druckaufträge zentral verwaltet und überwacht werden – ideal für den Einsatz im Unterricht oder in Projektlaboren. Dank modularem Zubehör und der Möglichkeit zur Fernsteuerung bieten Ultimaker-Drucker hohe Flexibilität und erlauben Lehrkräften, Druckprozesse effizient zu überwachen und anzupassen. Dadurch bleibt die Technik zuverlässig im Einsatz, und Lehrkräfte können sich auf den pädagogischen Mehrwert des 3D-Drucks konzentrieren, statt sich mit technischen Problemen zu befassen.

Warum ergänzen Laserboxen den 3D-Druck im Makerspace?

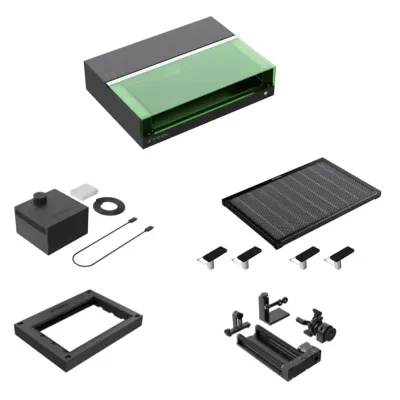

Laserboxen sind eine ideale Ergänzung zum 3D-Druck im Makerspace, da sie die Möglichkeiten der digitalen Fertigung entscheidend erweitern. Während 3D-Drucker Materialien additiv aufbauen, arbeiten Laserboxen subtraktiv und ermöglichen so hochpräzise Gravuren und Schnitte. Diese subtraktive Präzision erlaubt feinste Detailarbeiten an Gehäusen, Schildern oder Kunststoffteilen und ergänzt den 3D-Druck perfekt bei der Nachbearbeitung oder Individualisierung von Projekten.

Zudem überzeugen Laserboxen durch ihre vielfältige Materialbearbeitung: Ob Holz, Acryl, Leder oder Karton – sie bieten kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Modellbau-, Design- und Technikprojekte. Besonders im schulischen Umfeld punkten sie mit einem ausgeklügelten Filter- und Sicherheitskonzept: Gehäuse in Schutzklasse I sowie integrierte HEPA- und Aktivkohlefilter reduzieren Dämpfe und Feinstaub auf ein Minimum. Damit sind Laserboxen nicht nur vielseitige, sondern auch sichere Werkzeuge, die den Makerspace zu einer vielseitigen Lern- und Kreativwerkstatt machen.

Welche technischen Kriterien helfen bei der Auswahl von 3D-Druckern?

Bei der Auswahl von 3D-Druckern spielen verschiedene technische Kriterien eine entscheidende Rolle. Ein zentraler Aspekt ist die Benutzerfreundlichkeit – intuitive Bedienoberflächen, geführte Workflows und automatische Kalibrierfunktionen erleichtern besonders Einsteigern den Umgang mit der Technik. Ebenso wichtig ist der Wartungsaufwand: Geräte mit modularer Bauweise, einfacher Reinigung und gut verfügbarer Ersatzteilversorgung sind langfristig zuverlässiger und kosteneffizienter. Auch die Systemoffenheit beeinflusst die Flexibilität – offene Filament-Ökosysteme ermöglichen den Einsatz verschiedenster Materialien, während geschlossene Plattformen oft auf Originalprodukte des Herstellers beschränkt sind.

Ein Blick auf die technischen Kennzahlen hilft beim Vergleich: Der Bauraum (z. B. 200 × 200 × 200 mm) bestimmt die maximale Druckgröße, die Druckauflösung (z. B. 0,05–0,3 mm) die Detailtiefe. Die Extruder-Konfiguration – etwa Einzel- oder Mehrfach-Extruder sowie Bowden- oder Direct-Drive-Antrieb – beeinflusst Druckgeschwindigkeit und Materialvielfalt. Auch die Software- und Workflow-Kompatibilität ist entscheidend: Unterstützung gängiger Slicer wie Cura oder OctoPrint, WLAN-Druckmanagement und Unabhängigkeit von Herstellerservern erhöhen Komfort und Datensicherheit.

Zudem sollten Anwender prüfen, ob eine Druckfortsetzung nach Stromausfall möglich ist, um Fehldrucke zu vermeiden. Für größere Einrichtungen ist auch die Skalierbarkeit relevant – also die Möglichkeit, mehrere Geräte als Cluster zu betreiben oder durch Upgrades zu erweitern. Diese Kriterien zusammen gewährleisten eine fundierte, zukunftssichere Auswahl für Bildung, Forschung und Makerspaces.

Wie wählt man den richtigen 3D-Drucker für das Makerspace aus?

Die Auswahl des richtigen 3D-Druckers für ein Makerspace hängt von mehreren Faktoren ab, die technische, organisatorische und finanzielle Aspekte miteinander verbinden. Ein zentraler Punkt ist der Budgetrahmen: Je nach Einsatzzweck reicht das Spektrum von kostengünstigen Einsteigermodellen für sporadische Anwendungen bis zu professionellen Geräten für intensive Nutzung und komplexe Materialien. Dabei sollte immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgen, die Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten berücksichtigt.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist Support und Community. Ein guter Hersteller-Support erleichtert Installation, Wartung und Fehlerbehebung, während eine aktive Online-Community oder Open-Source-Ressourcen zusätzliche Tipps, Tutorials und Problemlösungen liefern. Darüber hinaus spielen Benutzerfreundlichkeit und Wartungsaufwand eine Rolle: Intuitive Bedienoberflächen, automatische Kalibrierung und einfache Reinigung machen den Drucker im täglichen Betrieb handhabbar. Auch Systemoffenheit und Materialvielfalt sollten berücksichtigt werden, um flexibel verschiedene Filamente, Harze oder Pulver nutzen zu können. Technische Kennzahlen wie Bauraum, Druckauflösung und Extruder-Konfiguration, die Möglichkeit zur Druckfortsetzung nach Stromausfall sowie Skalierbarkeit für mehrere Geräte runden die Auswahlkriterien ab. Nur durch die Kombination all dieser Aspekte lässt sich ein 3D-Drucker finden, der langfristig zuverlässig, effizient und vielseitig im Makerspace eingesetzt werden kann.

Checkliste zur Auswahl eines 3D-Druckers

Alle Aspekte zur Auswahl eines 3D-Druckers für das Makerspace haben wir in einer praktischen Checkliste zusammengefasst:

✅ Checkliste: Auswahl des richtigen 3D-Druckers

💰 1. Budget & Kosten

- Anschaffungskosten (Einsteiger-, Mittelklasse- oder Profimodelle)

- Betriebskosten (Filamente, Harze, Pulver, Strom)

- Wartungs- und Ersatzteilkosten

- Kosten-Nutzen-Abwägung für geplante Einsatzzwecke

👥 2. Zielgruppe & Einsatzszenarien

- Anfänger vs. Fortgeschrittene Nutzer

- Häufigkeit der Nutzung (gelegentlicher vs. Dauerbetrieb)

- Art der Projekte (Prototypen, Modellbau, kreative Objekte)

🖥️ 3. Benutzerfreundlichkeit & Bedienkomfort

- Intuitive Benutzeroberfläche

- Geführte Workflows / Auto-Leveling

- Filament- oder Materialsensoren

- Touchscreen oder einfache Steuerung

🛠️ 4. Wartung & Service

- Einfache Reinigung und Wartung

- Modulare Bauweise

- Verfügbarkeit von Ersatzteilen

- Hersteller-Support und Wartungspakete

🧩 5. Material- & Systemoffenheit

- Offenes Filament-/Material-Ökosystem vs. geschlossene Plattform

- Unterstützte Filamente, Harze, Pulver

- Flexibilität für zukünftige Materialien

📏 6. Technische Kennzahlen

- Bauraum (Breite × Tiefe × Höhe)

- Druckauflösung / Layerhöhe

- Extruder-Konfiguration (Einzel-/Mehrfach-Extruder, Bowden-/Direct-Drive)

- Druckgeschwindigkeit

💻 7. Software & Workflow

- Kompatibilität mit gängigen Slicern (Cura, PrusaSlicer, OctoPrint etc.)

- WLAN- oder Netzwerkdruckmanagement

- Datensicherheit / Unabhängigkeit von Hersteller-Servern

🔧 8. Zuverlässigkeit & Zusatzfunktionen

- Druckfortsetzung nach Stromausfall

- Sensoren zur Überwachung des Filaments oder Druckfortschritts

- Skalierbarkeit für Mehrgeräte-Cluster oder Upgrades

🌐 9. Community & Ressourcen

- Aktive Anwender-Community / Online-Foren

- Tutorials, Schulungsunterlagen

- Open-Source-Ressourcen für Tipps und Erweiterungen

⚠️ 10. Sicherheitsaspekte

- Gehäuse / Schutzklasse (z. B. geschlossen für Harzdrucker)

- Filter für Dämpfe und Feinstaub (HEPA / Aktivkohle)

- Brandschutzmaßnahmen