Qualifizierung zum geprüften Prozessmanager erfolgreich

Neuer Lehrgang zum/zur Prozessmanager/-in

Qualifizierte Arbeitskräfte in produzierenden Unternehmen müssen heute in der Lage sein, Arbeitsprozesse aktiv mitzugestalten, kontinuierlich neu zu gestalten, zu optimieren und Entwicklungen bewusst zu reflektieren. In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekt sollen daher Kompetenzen für die Produktionsorganisation und insbesondere für das Prozessmanagement auf der Facharbeiterebene gezielt gefördert werden.

Die Christiani Akademie hat als Verbundpartner innerhalb dieses Projektes eine Qualifizierungsmaßnahme entwickelt und durchgeführt, um die Teilnehmenden auf die Prüfung zum/zur Prozessmanager/-in vorzubereiten. Das handlungsorientierte Lernen im Prozess der Arbeit steht bei dieser Qualifizierung im Mittelpunkt der didaktischen Konzeption. Zum Einsatz kommen komplexe Situationsaufgaben und eine spezielle Softwarelösung für die Nutzung von Tablet-PCs.

Das Projekt „PM Kompare – für das Prozessmanagement Kompetenzen arbeitsprozessintegriert entwickeln“

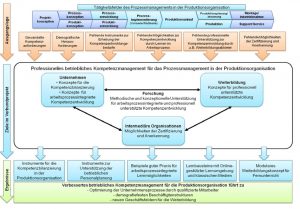

Aufgaben der Projektorganisation und des Prozessmanagements stellen eine entscheidende Grundlage für eine hohe Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von KMU des produzierenden Gewerbes dar. Um die erforderlichen Kompetenzen für die Gestaltung von Unternehmensprozessen gezielt entwickeln zu können, ist ein professionelles, betriebliches Kompetenzmanagement notwendig. Für diese Tätigkeitsbereiche sollte die Kompetenzentwicklung in den Arbeitsprozessen integriert sein und durch geeignete Weiterbildungsmodule professionell unterstützt werden.

Vorbereitung auf IHK Abschlussprüfung „geprüfte/-r Prozessmanager/-in“

Abb. 1: Konzept des Verbundprojektes

Innerhalb des Verbundprojektes PM Kompare hat die Christiani Akademie die Aufgabe, Fachkräfte aus produzierenden Unternehmen auf die IHK Prüfung zum/zur geprüften/-r Prozessmanager/-in vorzubereiten. Als traditioneller Fernlehranbieter im gewerblich-technischen Bereich liegt es nahe, eine Qualifizierung zu planen und durchzuführen, die möglichst wenig Präsenztage erfordert und somit Ausfallzeiten verringert.

Die Lehrgangsplanung orientiert sich an die im Rahmenplan vorgegebenen Bereiche des Prozessmanagements:

- Produkt- und Prozesskonzeption

- Prozessentwicklung

- Produktionsplanung und -steuerung

- Prozessimplementierung und Produktionsanlauf

Diese dienen auch als Lernmodule mit einer Dauer von je vier Monaten; Beginn und Ende eines Moduls werden von eintägigen Präsenzveranstaltungen eingerahmt. Die insgesamt fünf Präsenzveranstaltungen dienen dazu, vor allem solche Lerninhalte zu bearbeiten, die in Lerngruppen (face-to-face) durchgeführt werden können.

Die Teilnehmenden werden während der vier Module – in ihren Selbstlernphasen – von Lernbegleitern unterstützt, die sowohl zu eingereichten Aufgabenlösungen Feedback

geben, als auch bei inhaltlichen Fragen weiterhelfen. Alle vierzehn Tage finden abends einstündige Online-Sitzungen statt, die genutzt werden für den Austausch zwischen den

Lernenden und zur Vertiefung von Lerninhalten.

Komplexe Situationsaufgaben

Das Qualifizierungsangebot orientiert sich an einer kompetenzorientierten Didaktik mit dem Leitgedanken der Förderung von reflexiver Handlungsfähigkeit. Das herkömmliche „Lernen auf Vorrat“ soll vermieden werden. Zentral für die Auseinandersetzung mit den Lerninhalten sind daher komplexe Situationsaufgaben. Diese werden vom Verbundpartner, Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen, auf der Grundlage von echten Arbeitsprozessen in produzierenden Unternehmen erstellt. Pro Modul bearbeiten die Teilnehmenden zwei solcher Aufgaben, wobei ihnen die Aufgabenstellung in vier Komplexitätsgraden zur Verfügung gestellt werden.

Stufe 4 beinhaltet die Darstellung der Situation und eine sehr offene Aufgabenstellung mit geringem Bekanntheitsgrad der Mittel und offenen Zielkriterien. Stufe 1 hingegen enthält klare Regeln und Vorgaben, die auf schon bekannte Lösungswege angewandt werden. Der darin enthaltene strukturierte Leittext mit ausführlicher Hilfestellung orientiert sich an den sechs Phasen der vollständigen Handlung „Problem erschließen, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren, Bewerten“ (siehe Abbildung 2). Die Teilnehmenden versuchen zuerst die Stufe 4 zu bearbeiten und können dann selbst entscheiden, ob sie sich eine stärker geleitete Aufgabenstellung durch die Lernbegleitung freigeschalten lassen.

Abb. 2: Beispiel einer komplexen Stuationsaufgabe

Die komplexen Situationsaufgaben bereiten auf das spätere Praxisprojekt vor, sind sozusagen „Trockenübungen“, für systematisches und methodisches Handeln. Die Projektarbeit ist Teil der Prüfungsanforderungen und soll im eigenen Unternehmen bzw. Arbeitsumfeld durchgeführt werden. Die Anforderungen für ein solches Projekt sind komplex:

Neben dem Analysieren von Problemstellungen im Produktionsumfeld und dem Konzipieren von Lösungen, müssen Projekte und Prozesse strukturiert, geplant und unter der Berücksichtigung von Ressourcen, dem Untersuchen und Planen von Varianten, durchgeführt und evaluiert werden. Das Qualitätsmanagement, die Gefährdungsbeurteilung und der Einsatz von Controlling-Instrumenten sind dabei ebenso einzubeziehen wie auch die Dokumentation und Reflektion von Lösungen, Abläufen und technischen Prüfungen.

Lernen mit mobilen Endgeräten

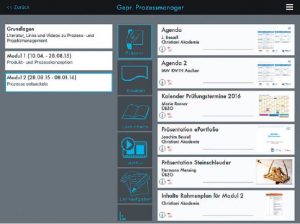

Mobile Endgeräte wie Handheld- und Tablet-Computer ermöglichen eine neue, ungebundene Form des Lernens. Lerninhalte lassen sich überall hin mitnehmen und situationsbezogen abrufen. Hierzu werden in unserem Fall neben dem mobilen Endgerät nur eine APP und eine leistungsfähige sowie einfach zu bedienende Wissensdatenbank benötigt. Für die Teilnehmenden unseres Qualifizierungsangebotes wurde eine APP entwickelt, die es ermöglicht auf Lerninhalte einfach und schnell zuzugreifen. Die grafische Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass die Einteilung in Module und die zugeordneten Lerninhalte übersichtlich dargeboten werden.

Abb. 3: Screenshot MOLA

Die App „MOLA“ lässt sich über die Portale von Apple oder Google auf die Endgeräte laden. Die Inhalte sind nach einem personenbezogenen Login sichtbar und können bei bestehender Internetverbindung (WLAN) auf das Gerät geladen werden. Dies hat den Vorteil, dass danach alle Inhalte auch ohne Internetverbindung offline einsehbar und zugängig sind. Neben der Funktion als Lerncontainer dient die APP dazu, eine persönliche Lernumgebung zu gestalten. Die Benutzer führen ihr eigenes Lerntagebuch über eine Kalenderfunktion, sie speichern eigene Aufnahmen und Videos in einem internen Dateiverzeichnis oder erstellen in einer Sammelmappe aus vorhandenen Inhalten ein eigenes Portfolio.

Fazit zum Lehrgang Prozessmanager/-in

Die Teilnehmenden haben mittlerweile ihre Praxisprojekte durchgeführt und dokumentiert. Die Projektdokumentationen wurden bei der IHK Regensburg eingereicht. Im April konnte ein Teil der Prüfung zum Thema „Mitarbeiterführung und Personalmanagement“ erfolgreich absolviert werden. 12 Kursteilnehmende nahmen im August 2016 an der schriftlichen Abschlussprüfung teil und präsentierten in der mündlichen Prüfung ihre Projektarbeiten. Mittlerweile haben neun Prüfungsteilnehmer die Prüfung mit gutem Ergebnis bestanden.

Das Lernen ohne Lehrbuch, ohne gedruckte Lernmaterialien hat sich bewährt. Die Möglichkeit, überall auf Lernmaterialien zuzugreifen, wird von allen Teilnehmenden umfangreich genutzt und als große Hilfe empfunden. Doch nicht alles lief von Anfang an reibungslos. So ist das Angebot des ePortfolios nicht von allen Teilnehmenden gleichermaßen genutzt worden. Manchen ist die Einarbeitung in die ePortfolio-Software zu zeitaufwändig und nicht immer sind Anwendungsschritte intuitiv nachvollziehbar.

Das Projekt „PM Kompare“ startete am 01.12.2014 endet am 28.02.2017.

Quellen

Christopher M. Schlick, Simon Heinen, Martin Frenz: Entwicklung eines innovativen Fernlehrgangs einschließlich Mobile Learning zur Förderung reflexiver Handlungsfähigkeit in der Produktionsorganisation. In: Lehren und Lernen für die moderne Arbeitswelt / Horst Meier (Hrsg.), Seiten/Artikel-Nr: 39–56, 2015.

Abbildung 1 bis 2: Christopher M. Schlick et. al., S. 51.

Abbildung 3: eigener Bestand